岁月无声,档案留痕。在中国科学院半导体研究所综合档案室里,保存着一件非常珍贵的实物档案——2001年度国家最高科学技术奖证书,获奖者黄昆。他是世界著名固体物理学家、半导体物理学家,是中国半导体物理学研究的开创者之一。曾任北京大学教授,中国科学院半导体研究所研究员、所长、名誉所长,中国物理学会理事长等。今年是黄昆先生逝世20周年。在此之际,我们追忆往昔、铭记历史,向先生致敬。

成果丰硕 名扬国际

黄昆

黄昆1919年出生于北京,1941年本科毕业于燕京大学物理系,1944年西南联大研究生毕业,1945年作为“庚子赔款”留英公费生,成为布里斯托大学莫特教授的第一位中国研究生,并于1948年获得博士学位。后历任英国爱丁堡大学和利物浦大学博士后研究员。

在英留学期间,黄昆在固体物理(即现在统称的凝聚态物理)研究方面取得了多项具有开创性意义的研究成果。1947年,他从理论上预言了与晶格中杂质有关的X光漫散射,后被称为“黄散射”。这个理论在20世纪60年代获实验证实,“黄散射”已发展成为一种能直接研究固体中微观缺陷的有效手段。1950年,黄昆与后来成为他妻子的里斯(A.Rhys,中文名李爱扶)合作建立了固体中多声子跃迁理论,即“黄-里斯(Huang-Rhys)理论”,对于认识晶体的光学性质、电学性质以及杂质、缺陷对光电性质的影响等方面都具有重要的指导意义。同年,他首先提出了关于描述晶体中光学位移、宏观电场与电极化三者关系的“黄昆方程”,并由此引申出电磁波与晶格振动的耦合,即后称为“极化激元”的重要概念,对凝聚态物理和材料科学的发展产生了深远影响。此外,1947年至1952年,他还与英国爱丁堡大学玻恩教授(1954年获诺贝尔物理学奖)合作完成了世界上第一部晶格动力学的系统专著《晶格动力学理论》。该书自1954年问世以来,一再重印,至今仍是固体物理学领域的权威著作。玻恩在序言中指出,“黄昆博士坚信科学之主要目的在于社会应用”,“本书之最终形式和撰写应基本上归功于黄昆博士”。

报效祖国 深耕教学

“我们衷心还是觉得,中国有我们和没有我们,makes a difference(有所不同)。”在给挚友杨振宁的信里,黄昆这样说。1951年,他怀着报效祖国、振兴中华的殷切心情,毅然回到刚诞生不久的新中国,担任北京大学物理系教授,开始了26年的教学生涯。

1956年,我国制定了“十二年科学技术发展规划”,提出将发展半导体技术作为四项紧急措施之一。同年秋季,根据中央精神和教育部的决定,北京大学、复旦大学、厦门大学、东北人民大学(吉林大学前身)和南京大学联合在北京大学物理系创办了我国第一个半导体专业,即“五校联合半导体物理专门化”。黄昆作为主要的建议人和组织者,任半导体教研室主任。为期两年的“专门化”系统地培养出中国半导体专业的第一批毕业生200多名,他们成为我国半导体和集成电路事业的领军人物、中坚力量。

黄昆认为,在中国培养一支科技队伍的重要性,远远超过个人在学术上的成就。他全身心地投入一线教学中,对高等院校普通物理、固体物理和半导体物理的教学作出了不可替代的贡献。他编著的《固体物理学》以及与谢希德教授合著的《半导体物理学》,是我国固体物理和半导体物理领域的经典教材,这些著作讲解精辟透彻,一直是我国相关专业人员的必读书籍。

重返科研 再创高峰

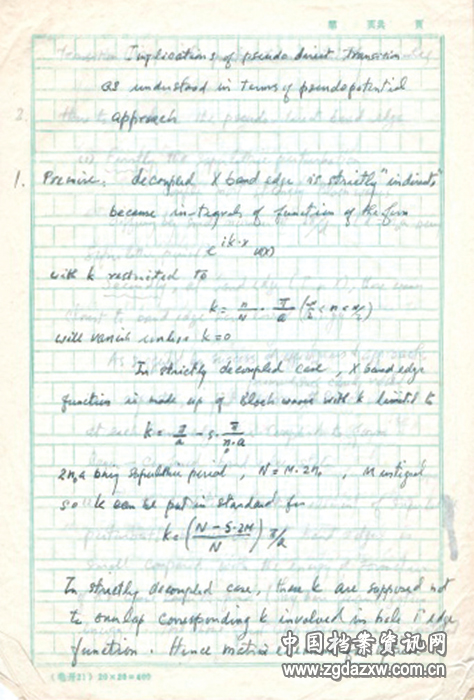

黄昆科研手记(部分)

1977年,邓小平点名,黄昆任中国科学院半导体研究所所长。担任所长期间,他精心规划、梳理方向,优化研究所科研布局,重新组织科研队伍,重视青年人才选拔培养和半导体学科建设,建立了半导体物理研究团队,为半导体研究所带来了重视基础研究的新风尚。在他的大力倡导和推动下,半导体研究所组建了半导体超晶格国家重点实验室。该实验室在“八五”“九五”和“十一五”期间一直主持国家攀登计划、国家重点基础研究发展计划(973)项目,为促进超晶格材料生长和研究、器件研制以及光电器件产业化作出了重要贡献,使我国在半导体前沿研究领域进入国际前列。

同时,黄昆又重新投身科研第一线,针对多声子无辐射跃迁理论重新开展了研究,澄清了国际上30年来围绕无辐射跃迁理论发展而出现的混乱,为静态耦合计算提供了理论上的依据。在20世纪80年代初,他首先倡议开展半导体超晶格和微结构的研究,并在电子态和声子模等领域开展了卓有成效的系统研究,“黄-朱模型”便是其中的杰出成果。由这个模型得出的结果澄清了超晶格光学模的一系列基本问题,被国际学术界广泛认可和应用,并在多本国外专著及研究生教材中有整节介绍。

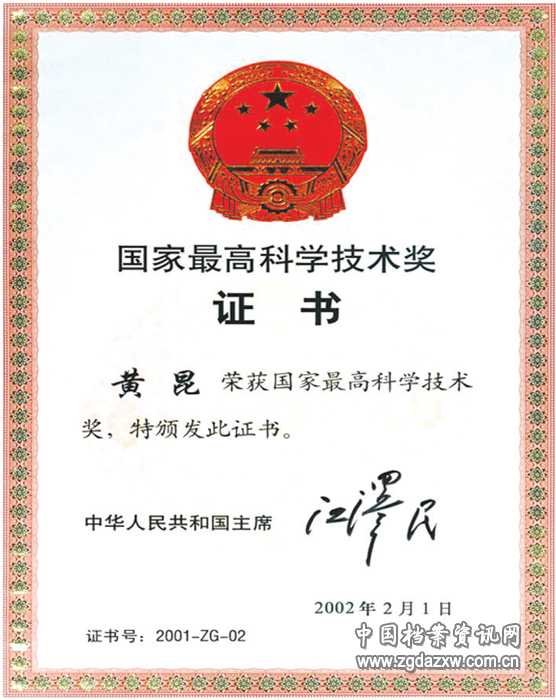

治学之道 唯实惟先

从“黄散射”到“黄昆方程”,从“黄-里斯理论”到《晶格动力学理论》,以至“黄-朱模型”,黄昆在固体物理学发展史上建树了一座座丰碑。为表彰他在固体物理学领域所作出的杰出成就和贡献,黄昆先后被授予1995年度何梁何利基金科学与技术成就奖、1995年度陈嘉庚数理科学奖和2001年度国家最高科学技术奖。

面对这些荣誉,黄昆说:“我是一个普通的科学工作者,没有什么神奇和惊人的地方。”他认为,之所以能获得一些成绩,主要在于“勤于思考、坚持工作”。他把自己多年的治学经验归结为两条:一是“学习知识不是越多越好,越深越好,而是应当与自己驾驭知识的能力相匹配”;二是“对于创造知识,就是要在科研工作中有所作为,真正做出点有价值的研究成果。为此,要做到三个‘善于’,即要善于发现和提出问题;要善于提出模型或方法去解决问题;还要善于作出最重要、最有意义的结论。”

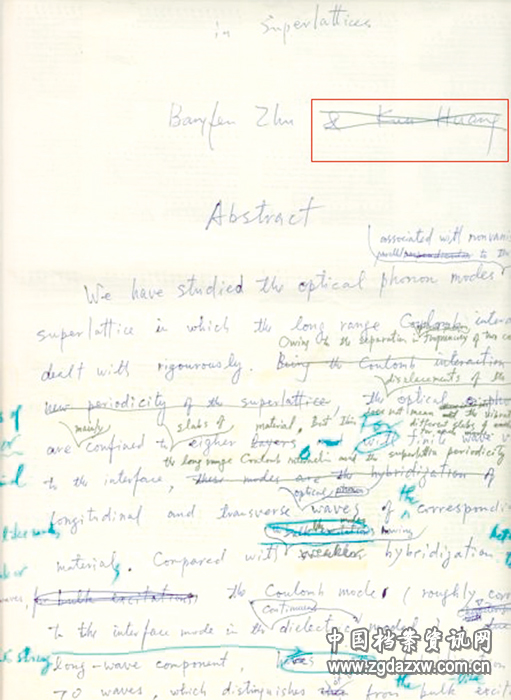

黄昆修改的《超晶格中的光学声子》论文(部分)

在学术诚信上,黄昆亦是典范。他在研究集体内是提倡和发扬学术民主的楷模,讨论问题时,从不以权威自居,平等待人。年轻人的工作在其指导下出了成果,只要主要工作不是他亲自做的,绝不同意在论文上署名。例如,《超晶格中的光学声子》一文是基于他1950年的一个模型做的研究,其间,他虽多次参加讨论,并对初稿进行了多次仔细修改,但最后却在自己名字上打了一个叉,拒绝署名。他认为,自己没有做具体研究。

黄昆荣获的2001年度国家最高科学技术奖证书

2002年度《感动中国》写给黄昆的颁奖词是:“他一生都在科学的世界里探求真谛,一生都在默默地传递着知识的薪火,面对名利的起落,他处之淡然。他不仅以自己严谨和勤奋的科学态度在科学的领域里为人类的进步做出卓越的贡献,更以淡泊名利和率真的人生态度诠释了一个科学家的人格本质。”大师已去,风范永存。

文中所示档案为中国科学院半导体研究所综合档案室藏

原载于《中国档案报》2025年2月21日 总第4253期 第三版