在中国科学院地质与地球物理研究所鸿鹄楼内,刘东生的办公室被作为档案展室永久定格,他生前使用过的办公桌、地质锤、野外记录本等无声地讲述着曾经的主人永攀科学高峰的人生故事。

刘东生

刘东生是享誉海内外的著名地质学家,中国科学院院士、国家最高科学技术奖获得者。在其70年的地球科学研究生涯中,创立了黄土学,为全球环境变化、环境科学等领域作出了开创性贡献,被誉为“黄土之父”、地学泰斗。他挚爱着祖国的山川大地,不畏艰险,刻苦钻研,于2002年获得被誉为“环境科学界的诺贝尔奖”——泰勒环境成就奖。他曾这样诠释科学家的使命:“一位致力于科学事业的工作者,在自己的奉献中能让百姓大获裨益,没有比这让人深感欣慰和幸福的事了。”他为人类科学事业不懈奋斗的精神激励着一代又一代科学家不断前进!

刘东生荣获的2003年度国家最高科学技术奖证书

少小结缘 立志报国

1917年,刘东生出生于辽宁沈阳,自幼聪明好学,与地质结下不解之缘。他5岁时就听过奶奶讲“蛮子挖金蟾”的故事(早期来华的外国传教士进行野外考古和地质调查轶事),10岁时和父亲一起观看了反映四川西部藏区探险旅行的电影,这些经历都潜移默化地影响着他的兴趣和爱好,甚至职业的选择。

1928年,刘东生目睹了震惊中外的皇姑屯事件中列车爆炸的残骸;1937年,他高中毕业后从天津坐火车回北平时,又因七七事变导致火车中途暂停,国家积贫积弱的现状和日军侵华的残暴行径激发了其科学报国之志。1938年,他主动放弃了家人安排的赴美留学机会,向其父表达了要留在国内参与抗战的决心,获得支持。于是,他辗转多地至云南昆明后,进入西南联合大学地质地理气象系地质学专业学习。在校期间,学校经常遭遇日军空袭,致使校舍被炸,同窗罹难,但他不畏艰险,仍然坚持学习和进行野外地质调查活动,并于1941年完成了昆明武定和禄劝两县大比例尺地质图,还采集到了大量的泥盆纪鱼类化石。抗战胜利后,他于1946年2月进入中央地质调查所工作,任技佐。10月,他到湖北宜昌参加了勘查拟议中的长江三峡大坝坝址地质工作,测制了南津关穿过长江的大地质剖面,绘制出拟议中的施工地点大比例尺地质图,并作了地质素描。1947年,他跟随地质学家和古生物学家杨钟健学习古脊椎动物化石鉴定,并利用工作间隙旁听了中央大学生物系课程。1948年3月,他在《中国古生物学会讯》创刊号发表《中国脊椎动物化石研究之概况》一文,以此文在同年中国地质学会第24次年会中作了报告,获得了从事地质工作后的第一个奖项——马以思奖,更加坚定了他从事地质工作的信心。

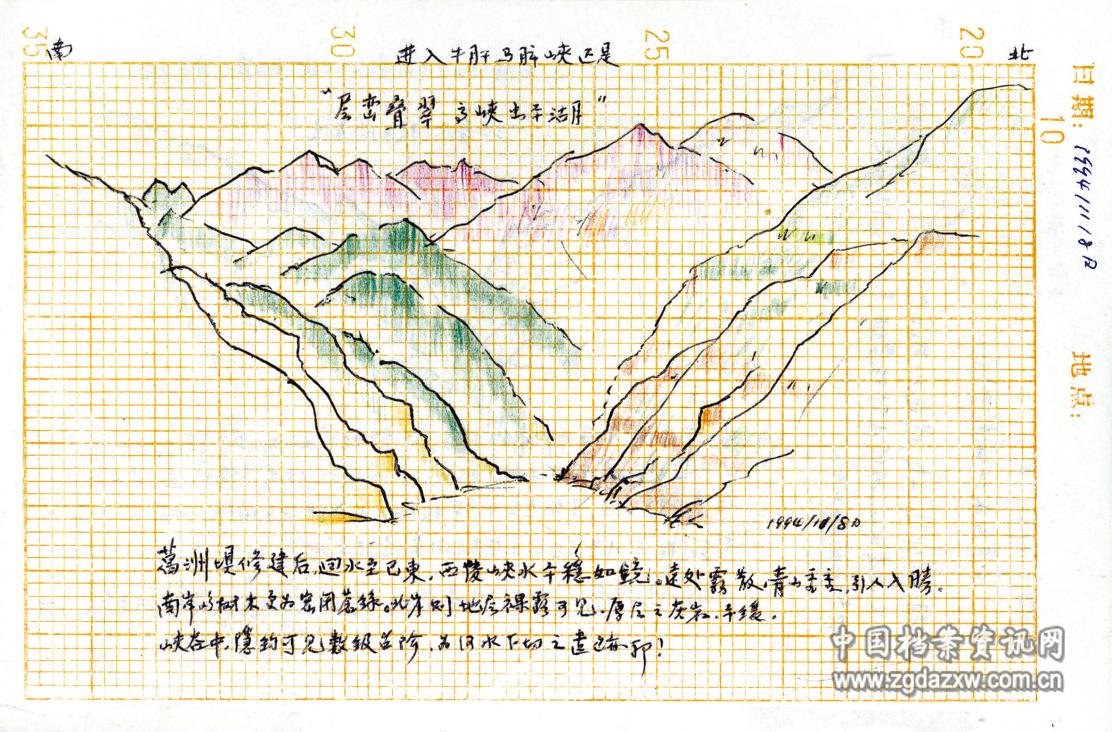

1994年,刘东生考察三峡时的野外手绘图。

新中国成立后,国家急需矿山地质人才。1953年,刘东生带领狼山队(中国第一支调查稀有元素矿床的地质队)在内蒙古对伟晶岩脉进行了深入调查。1954年初,他被借调到水利部黄河梯级开发坝址工程地质队,参加了刘家峡水库至龙羊峡水库段坝址地质考察任务,与考察队的同志们走遍了黄河上游地区,取得了大量第一手资料。从此,他将目光逐渐投向了更广阔的天地——黄土高原。

高原探秘 著书立说

20世纪50年代,为保障我国西部黄土高原地区的建设,亟须对当地环境开展治理,首要问题就是找到黄沙的来源。面对“风成说”与“水成说”的百年之争,刘东生展现出勇攀高峰、敢为人先的创新精神。

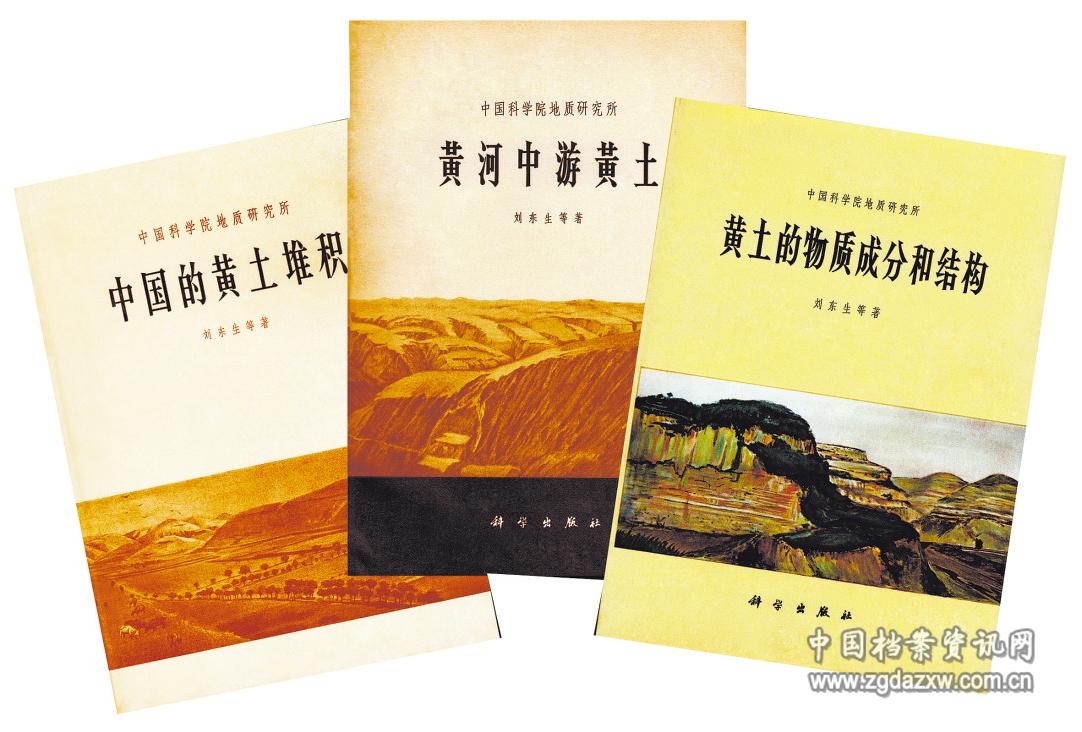

刘东生专著

1954年8月,刘东生参加了由侯德封、杨钟健、袁复礼和苏联专家共同发起的三门峡第四纪地质综合考察队的工作。科考期间,他意外发现这里的山民将窑洞选址在红土为顶、黄土为壁的土层中这一现象,随后将偏黄色的土壤带回去进行了实验分析,后将其命名为“古土壤”,使黄土概念得以扩展,为后来的黄土-古土壤序列研究奠定了基础。1955年,第一届全国人大二次会议通过第一部根治黄河水害和开发黄河水利的综合规划,黄河进入有计划、有步骤治理的新阶段。为完成国家黄河治理计划,中国科学院成立了水土保持综合考察队,迅速展开相关工作,考察队分为地质、地理、生物、土壤等小组,刘东生被指定负责地质组工作。他先在山西离石(今吕梁市离石区)王家沟考察,后又徒步陕、甘、豫等地,记录、分析这些黄土区的地貌。同年秋,在山西临县黄河之滨考察时,他向偶遇的一位老农请教当地黄土的不同特点等问题,听老农介绍后,他尝试着将采集的黄土高原不同地点和相同地点不同层位的黄土样品做成薄片,在显微镜下进行细微度统计分析,发现了黄土粒度的分带规律。后历时5年开展科考调查,分别从山西静乐、太谷、榆社到武乡一线;从河北邯郸,山西沁县、襄汾、侯马到陕西韩城一线;从甘肃兰州、定西到陕西延安、神木、山西保德一线等,共收集了横穿黄土高原的东西、南北10条大断面调查数据,完成了《黄河中游黄土分布图》和《中国黄土分布图》的绘制,并在几百本野外记录的基础上撰写出《黄河中游黄土》《中国的黄土堆积》《黄土的物质成分和结构》3部专著,首次提出“新风成学说”,将风成作用从单一搬运拓展为“物源-搬运-沉积-演化”完整序列,成功破解了黄土高原成因之谜。后来,一位英国黄土研究史专家这样称赞他:“刘的中国黄土研究成果,第一次证实了中国黄土的地层奇迹……山西午城(现山西省临汾市隰县辖镇)一个120m(米)厚的黄土剖面有17层古土壤,表明第四纪至少有17次气候变化旋回,超出国际第四纪学术界四次冰期学说的传统认识,中国第四纪黄土研究走在了世界的前头。”刘东生根据对中国黄土的研究,解释了250万年以来的气候演化历史,对黄土高原水土保持、植被重建以及东部沙地治理等具有重要指导意义,为全球气候变化研究作出了重要贡献。

生命不息 奋斗不止

1964年,为更好开展第四纪地质的研究,47岁的刘东生首次率队考察青藏高原。出发前,有人不解地说:“奇怪了,年轻人都感到受不了这样的苦,你还要去!”

正是拥有这样敢吃苦、勇坚持的精神,使刘东生在青藏高原5900米的冰川旁发现了高山栎化石。高山栎化石是温暖气候的代表,据此可推断出青藏高原隆升是晚近的事情、在200万年内剧烈隆升了3000米之多的事实,该发现引起了学界对相关问题的激烈探讨,也为全球气候变化研究提供了有力依据。此后20余年,他多次亲赴青藏高原考察:发现了雅鲁藏布江缝合线以及三趾马化石,为印度板块与欧亚板块碰撞理论以及古环境演变研究提供了关键证据;开展了大气、地质、植物、动物等多学科综合考察,推动了自然环境和人类活动关系的研究;把青藏高原研究同黄土高原研究结合起来,把固体岩石圈的演化同地球表层圈的演化结合起来,开辟了地球科学一个新的研究领域,使其成为地球系统多圈层相互作用研究先驱者。自20世纪90年代以来,地球系统各圈层相互作用已成为国际学术界的研究热点。

刘东生不但拥有吃苦耐劳、勇于坚持的精神,还是一位生命不息、奋斗不止的强者。他直至晚年仍坚守在科研一线,并几度挑战生命极限:

——77岁再次考察三峡,绘制精美插图,在崇山峻岭中留下“层峦叠翠高峡出平湖”的诗意记录;

——83岁第七次登上青藏高原,在雪峰冰川间追寻地质年轮;

——89岁走进鄂尔多斯,完成了人生最后一次野外考察。

2008年3月6日,刘东生永远离开了他一生挚爱的地球科学事业。斯人已逝,星辉长明。为弘扬其对人类科学所作出的突出贡献,我国将一颗编号“58605”的小行星命名为“刘东生星”。

文中所示档案为中国科学院地质与地球物理研究所档案室藏

原载于《中国档案报》2025年3月21日 总第4265期 第三版

原文链接:http://www.zgdazxw.com.cn/2025-03/21/content_502212.html