吴征镒

吴征镒,中国科学院院士、著名植物学家。2007年度国家最高科学技术奖获得者,中国近代植物学研究的开创者和奠基者之一。曾任中国科学院植物研究所副所长、中国科学院昆明植物研究所所长等职务。他从事植物学研究七十余载,一生都在践行着“尽名草木之所出”,为中国植物学发展、植物保护与开发作出了重要的贡献。

立少年志 行万里路

1916年6月13日,吴征镒出生于江西九江,1岁随家人迁居江苏扬州。他幼时在家中“芜园”与草木结缘,通过查阅《植物名实图考》和《日本植物图鉴》等书初识园中草木,中学时期得生物学教师唐耀的鼓励,立下日后专攻植物学的信念。1933年,他考入清华大学理学院生物系,受教于朱自清、叶公超、陈桢、萨本栋、高崇熙等名师,1937年毕业后留校担任助教。7月底,北平沦陷。当时,正自费参加段绳武组织的西北考察团的吴征镒辗转至扬州、长沙,1938年随国立长沙临时大学南迁昆明,任国立西南联合大学助教,后跟随李继侗、吴韫珍等赴滇西瑞丽考察,阅历大增,撰写完成第一篇研究论文《瑞丽地区植被的初步研究(附植物采集名录)》。此后,北至长白山,南至台湾,西至新疆南北天山和西藏雪域高原,东至浙江、福建,中部包括贵州、四川、湖南和湖北等地,无不留有他的足迹。

在吴征镒多年的科研生涯中,野外考察是家常便饭。“植物生在深山老林,不会走路,需要我们用访贫问苦的精神,越是深山穷谷越要去。”而边考察、边记录的习惯伴随了他一生。其所有考察的内容,都能在一本本笔记中找到踪迹。20世纪40年代,他历时10年抄录和整理了秦仁昌、吴韫珍从国外标本馆拍摄回来的中国植物模式标本照片,制成3万多张植物名录卡片,为后来编撰《中国植物志》提供了基础性依据。20世纪50年代,在与华罗庚等学者出国访问时,每到一处,吴征镒总是勤于记录,还被华罗庚开玩笑地说:“你总是有闻必录。”1975年,年近六旬的吴征镒首次赴西藏考察,历时3个多月,记下6本考察笔记,为后来《西藏植物志》问世奠定了重要基础。正是这种无尽的探索欲,使他成为中国植物学家中发现和命名植物最多的一位,被中外同行誉为中国植物的“活辞典”。

编植物志 提创新论

为摸清中国植物的“家底”,改变中国植物大部分由外国学者命名的尴尬局面,在老一辈植物学家钱崇澍、胡先骕等人的推动下,1959年《中国植物志》编研工作正式启动。吴征镒最初任编委,1973年任副主编,1987年任主编。在他担任主编期间,完成了全套著作三分之二以上卷册的编研任务。2004年,历时45年,记载了中国3万余种植物,附有9000多幅图版,共80卷126册的《中国植物志》终于面世。该书是目前世界上已出版的植物志中卷册最多的一部,并荣获2009年度国家自然科学奖一等奖。1988年,吴征镒任中方主编,同步着手编写《中国植物志》英文修订版(Flora of China),历时25年完成出版,这是中国植物科学迈向世界的重要一步,极大地提高了中国植物学的国际影响力和地位。

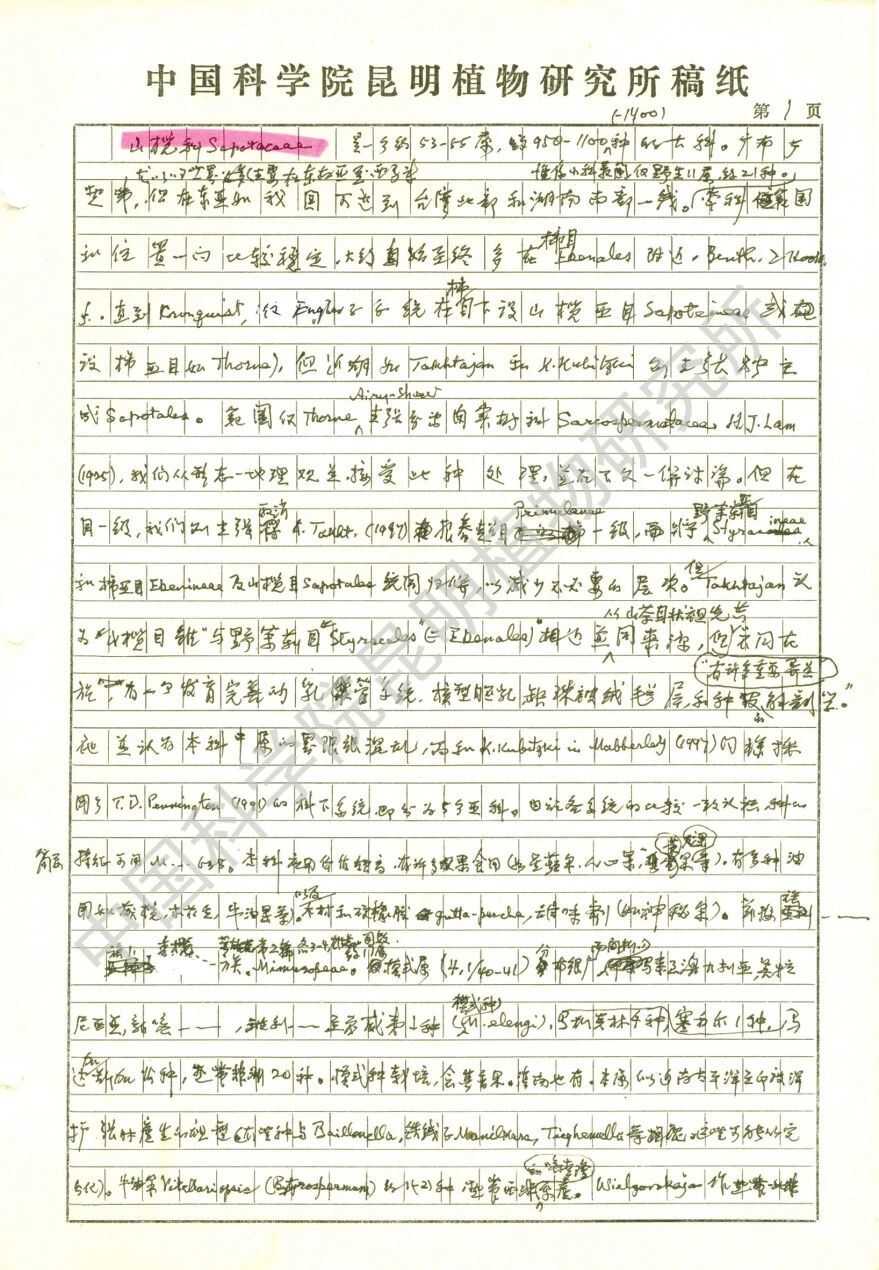

吴征镒《中国植物志》第一卷手稿(山榄科) 云南吴征镒科学基金会藏

吴征镒还主持编著了《中国植被》《云南植物志》《西藏植物志》等多部植物学领域的经典著作。2007年,91岁高龄的吴征镒在眼疾严重的情况下,仍应任继愈先生之邀担任《中华大典·生物学典》主编,为编纂这一贯通中外、上下古今的续脉巨著奉献余力。遗憾的是,任继愈和吴征镒两位先生先后因病辞世,未能亲眼看见大典问世。

对于中国植物学理论体系的完善和发展,吴征镒更是作出了创造性贡献。1964年,他首次系统阐明了中国植物区系的性质和特征,提出了中国植物区系的热带亲缘等创新观点。同年,通过对中国种子植物已知2980个属的分布格局研究,创造性地将其划分为15大分布区类型和31个变型,并在进化的背景下,分析了每种分布区类型形成发展的过程,揭示了中国植物的分布规律。这是当时世界上对中国植物分布现象和规律最为全面和完整的分析。1996年,他提出了“东亚植物区作为一个独立植物区”的新观点,修改了世界陆地植物分区系统。1998年和2002年,他又提出被子植物八纲系统和“多系-多期-多域”起源理论,这是东方人在自己研究的基础上,立足东亚、放眼世界提出的被子植物起源和演化的新理论。

织“保护网” 建“种质库”

吴征镒不仅是一位植物学家,也是生物多样性保护的先驱者。针对我国“人多地少,必然对山林和湿地自然生态系统继续破坏,甚至掠夺”的现实,1958年9月,他和动物学家寿振黄向云南省委、省政府提出在云南省建立24个自然保护区的规划和方案。该方案得到了云南省委、省政府的批准和大力支持,很快加以实施,给“植物王国”的原生物种和原生植被织就了保护网。

此后,吴征镒再次前瞻性地认识到种质资源的不可再生性,以及对今后我国生物技术产业持续发展的关键意义,从而引发建立“野生生物种质资源库”的设想。恰逢1999年世界园艺博览会在昆明举办,时任国务院总理朱镕基视察昆明,吴征镒借机向其呈交了在昆明建立野生生物种质资源库的建议信。他在信中这样写道:“种质资源是中国一笔十分宝贵的财富,是中国未来生物技术发展的根本性的资源基础……十分有必要尽快建立云南野生种质资源库。”他的建议得到朱总理和有关部门的高度重视和支持。2001年,吴征镒两次赴京参加项目立项与论证会后,项目得以成功立项并列入国家重大科学工程建设计划。2007年4月,中国西南野生生物种质资源库正式投入运行。截至2024年底,种质库已保存各类野生生物种质资源2.7万种、33万株,作为亚洲最大的野生生物种质资源库,其在全球植物多样性迁地保护领域发挥着重要作用。

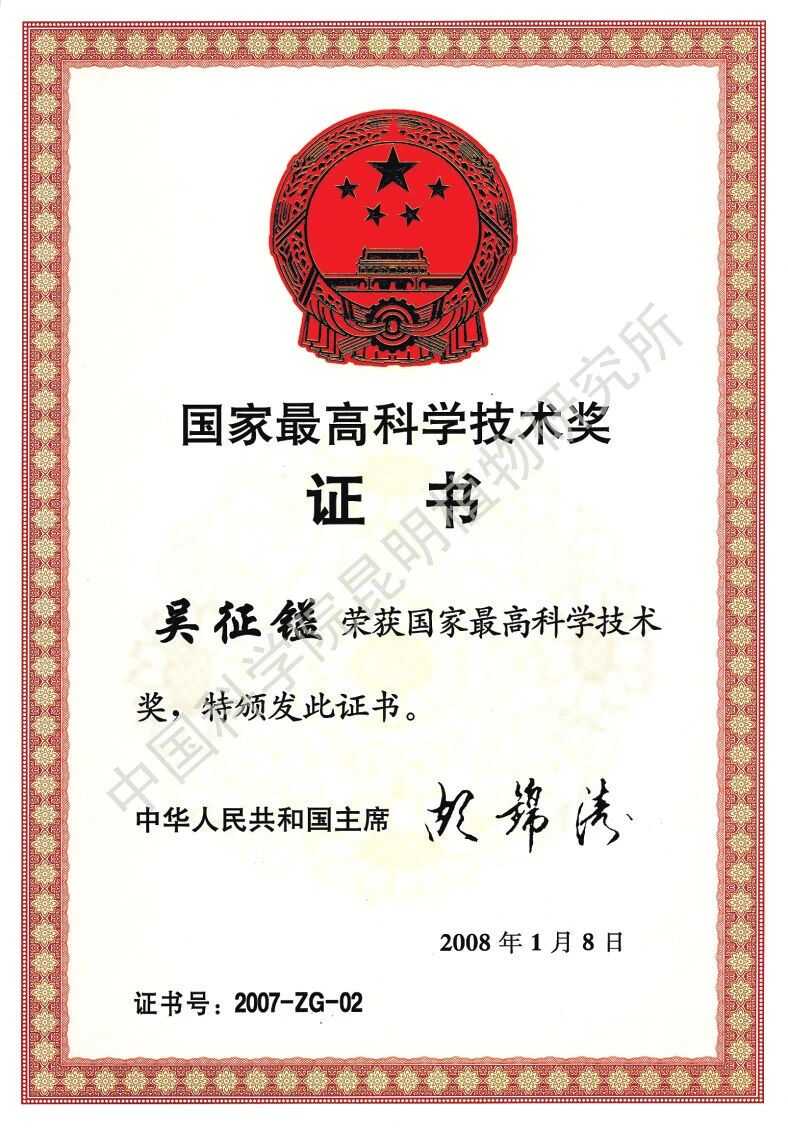

吴征镒荣获的2007年度国家最高科学技术奖证书 中国科学院昆明植物研究所供图

吴征镒还主持编著了《中国植被》《云南植物志》《西藏植物志》等多部植物学领域的经典著作。2007年,91岁高龄的吴征镒在眼疾严重的情况下,仍应任继愈先生之邀担任《中华大典·生物学典》主编,为编纂这一贯通中外、上下古今的续脉巨著奉献余力。遗憾的是,任继愈和吴征镒两位先生先后因病辞世,未能亲眼看见大典问世。

对于中国植物学理论体系的完善和发展,吴征镒更是作出了创造性贡献。1964年,他首次系统阐明了中国植物区系的性质和特征,提出了中国植物区系的热带亲缘等创新观点。同年,通过对中国种子植物已知2980个属的分布格局研究,创造性地将其划分为15大分布区类型和31个变型,并在进化的背景下,分析了每种分布区类型形成发展的过程,揭示了中国植物的分布规律。这是当时世界上对中国植物分布现象和规律最为全面和完整的分析。1996年,他提出了“东亚植物区作为一个独立植物区”的新观点,修改了世界陆地植物分区系统。1998年和2002年,他又提出被子植物八纲系统和“多系-多期-多域”起源理论,这是东方人在自己研究的基础上,立足东亚、放眼世界提出的被子植物起源和演化的新理论。

织“保护网” 建“种质库”

吴征镒不仅是一位植物学家,也是生物多样性保护的先驱者。针对我国“人多地少,必然对山林和湿地自然生态系统继续破坏,甚至掠夺”的现实,1958年9月,他和动物学家寿振黄向云南省委、省政府提出在云南省建立24个自然保护区的规划和方案。该方案得到了云南省委、省政府的批准和大力支持,很快加以实施,给“植物王国”的原生物种和原生植被织就了保护网。

此后,吴征镒再次前瞻性地认识到种质资源的不可再生性,以及对今后我国生物技术产业持续发展的关键意义,从而引发建立“野生生物种质资源库”的设想。恰逢1999年世界园艺博览会在昆明举办,时任国务院总理朱镕基视察昆明,吴征镒借机向其呈交了在昆明建立野生生物种质资源库的建议信。他在信中这样写道:“种质资源是中国一笔十分宝贵的财富,是中国未来生物技术发展的根本性的资源基础……十分有必要尽快建立云南野生种质资源库。”他的建议得到朱总理和有关部门的高度重视和支持。2001年,吴征镒两次赴京参加项目立项与论证会后,项目得以成功立项并列入国家重大科学工程建设计划。2007年4月,中国西南野生生物种质资源库正式投入运行。截至2024年底,种质库已保存各类野生生物种质资源2.7万种、33万株,作为亚洲最大的野生生物种质资源库,其在全球植物多样性迁地保护领域发挥着重要作用。

原载于《中国档案报》2025年6月20日 总第4304期 第三版