在中国科学院大气物理研究所(简称“大气所”)的线上名人档案展馆,陈列着一张编号为2005-ZG-01的国家最高科学技术奖证书,获奖者叶笃正是我国现代气象事业的主要奠基人之一,第48届世界气象组织最高奖——国际气象组织奖(IMO奖)获得者。1980年当选为中国科学院学部委员(院士)。历任中国科学院地球物理研究所(简称“地球所”)研究员、室主任,大气所研究员、所长,中国科学院副院长等职务。

叶笃正

我的舞台在中国

叶笃正,1916年2月出生于天津市。1935年,南开中学毕业后考入清华大学物理系。1940年,毕业于西南联合大学地质地理系气象学专业。1943年,浙江大学史地研究所硕士毕业后,进入中央研究院气象研究所任助理员。1945年,他赴美国芝加哥大学留学,师从世界著名气象学家罗斯贝教授攻读博士学位。1948年,获博士学位并留校从事研究工作,待遇丰厚,其妻冯慧也在硕士毕业后与之团聚,但优渥的生活和良好的科研条件并没使他忘记学成回国发展气象事业的初心。

早在清华大学读书期间,叶笃正就积极投身“一二·九”学生救亡运动;后来加入中国共产党领导建立的青年抗日救国团体——中华民族解放先锋队;七七事变后,又参加了抗日战地服务团,辗转于晋、陕、豫地区做宣传工作。1949年10月,身在美国的他得知新中国成立的消息,并接到新成立的地球所所长赵九章的邀请后,激动万分,毫不犹豫地开始筹划回国的行程。

恰逢其时,叶笃正在美国的研究工作也取得了重要进展。他和瑞尔(德裔美国人,热带气象学之父)首次通过观测证实了哈德莱环流的存在,一时之间声名鹊起。美国气象局以更加优厚的待遇想将其留在美国,但他回国的决心没有动摇,他说,“要为国家做事,我的舞台在中国”。

然而,回国的道路却是一波三折。“已经工作的人员美国是不让走的,”多年后叶笃正回忆起当年的回国经历时这样说,“当时中国和美国没有交通,只能通过香港(当时为英属殖民地),我们必须到英国签证,但是他(们)就是不给。”1950年6月,当国内的赵九章和中国科学院党组副书记兼国际联络局副局长丁瓒为叶笃正夫妇办好相关证件时,朝鲜战争突然爆发,由香港回国也变得很不确定,叶笃正只得再次联系赵九章探询取道苏联返国的可能性。经多方努力,外交部于8月28日复函中国科学院,通知叶笃正可向苏联驻美大使馆办理过境签证手续。

正当此时,叶笃正也在导师罗斯贝的帮助下做好了转道瑞典回国的准备。就在外交部发出公函的同一天,叶笃正夫妇终于从美国旧金山登上了“威尔逊总统号”邮轮,于1950年10月回到祖国的怀抱,从此投身新中国的气象事业。

全球变化研究的开创者

叶笃正回国后,先后担任地球所研究员、天气组组长、北京工作站站长等职。1966年2月,地球所由于机构过于庞大限制了学科发展,被一分为四,拟由他任其中的大气所所长,却因紧随其后到来的“文革”而被搁置,直到1978年“全国科学大会”之后才得以恢复。在那次“科学的春天”盛会上,叶笃正被评为“在我国科学技术工作中做出重大贡献的先进工作者”,很快被任命为大气所所领导,1980年起任所长,1985年起任名誉所长。

叶笃正论文《新中国大气环流的研究进展》手稿(部分)

叶笃正风华正茂时已经是奠基人。早在20世纪40年代,他就开始从事大气环流和长波动力学的研究。他博士期间的研究成果“长波槽脊中能量频散”理论发展了其导师的长波理论,为大气长波生消演变的预报提供了理论基础,被誉为动力气象学的三大经典理论之一,时年32岁。回国后,他又组织同事们一起做出了一系列具有世界水平的开创性工作。1959年,他在发表的论文《新中国大气环流的研究进展》中,综述了新中国成立10年来我国大气环流工作方面取得的成果以及未来研究的方向。他创立了东亚大气环流和季节突变理论,证明了阻塞高压在持续异常天气预报中的重要性,这些理论奠定了我国天气预报的重要基础,国外学者在10多年后才开始提出各种系统理论,这一成果也荣获了1987年度国家自然科学奖一等奖。他创立了大气运动的尺度适应理论,这个独创的理论完善了大气运动各分量的相互作用过程的物理解释,在天气预报业务上有重要的应用。他开创了青藏高原气象学,由于他的研究成果,使得国际上接受了大地形热力作用的概念。他把毕生的精力贡献给了祖国的大气科学事业。

叶笃正古稀之年仍然是开拓者。20世纪80年代,他关注到全球变化问题,随即开展研究。他提出了著名的“陆面记忆”新概念。他是国际上全球变化研究领域最早的发起人之一,对国际科学联盟理事会“国际地圈生物圈计划”的创立发挥了重要作用。他高瞻远瞩地提出了对全球变化的适应问题,把全球变化和可持续发展联系起来,并进一步提出“有序人类活动”的科学概念及其研究的理论框架。世界气象组织评价他为“全球变化研究的开创者”。

要把人员培养好

1964年,叶笃正与学生们交流。

“要把人员培养好”是叶笃正常挂在嘴边的一句话。他一生都非常重视对青年人才的培养,曾先后在中国科学技术大学、北京大学等多个教育机构兼任教学工作。他要求青年人一定要有扎实的基础和严谨的学风,要有提出独立见解和不同学术观点的能力,他还鼓励年轻人要树立永攀世界科技高峰的决心和信心。

叶笃正担任中国科学院副院长期间分管研究生院工作,为研究生教育的长远规划考虑良多。他曾说:“我回国后为我们中国的大气科学事业培养了一大批学生,这是我感到最光荣最欣慰的。”如今,他的学生绝大多数已成为国家气象科研和业务的骨干力量。

叶笃正还非常关心青少年儿童的科普工作。他深知科教事业的兴旺发达,离不开全民族科技素质的提高。他在给《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》的几点意见中,建议把科普工作纳入规划,并身体力行开展科普工作,亲力亲为进行科普创作。他参与编著的《院士科普书系》,语言通俗易懂、深入浅出,使读者能够轻松理解和感受到科学的魅力,该书获得2005年度国家科学技术进步二等奖。

学笃风正、记忆悠长

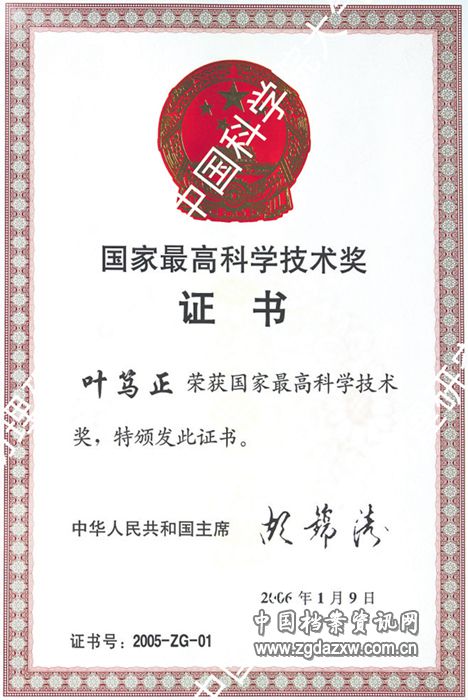

叶笃正荣获的2005年度国家最高科学技术奖证书

叶笃正一生获得诸多荣誉,如“两弹一星”试验气象保障个人二等功、“全国科学大会先进科技工作者”称号、何梁何利基金科学与技术成就奖、陈嘉庚地球科学奖、国家最高科学技术奖、世界气象组织最高奖等,不胜枚举。

2006年,叶笃正入选“感动中国”十大人物,颁奖词这样写道:“风华正茂时已经是奠基人,古稀之年仍然是开拓者。让外国人同我们接轨,这是一个年过九旬的大学者的大气象。笑揽风云动,睥睨大国轻。”2010年,国际小行星中心发布公报通知国际社会,将国际编号第27895号小行星永久命名为“叶笃正星”。

2013年10月16日,叶笃正因病在北京逝世,享年98岁。大师虽已远去,但“叶笃正星”将永远在星空闪烁。

文中所示档案为中国科学院大气物理研究所综合档案室藏

原载于《中国档案报》2025年4月18日 总第4277期 第三版